Due parole prima di archiviare l’edizione 2016 del Salone Internazionale del Libro di Torino, polo che attira autori, editori e lettori. Come ci si sente ora con l’opuscolo del programma posato sulla scrivania? Un poco nostalgici, ma in fondo la magia appartiene alle cose a breve scadenza.

Il Salone del Libro non è un passatempo, esclusa la semplice curiosità dei profani, è piuttosto un incontro tra amanti dei libri: quelli che con passione li creano e li distribuiscono e quelli che semplicemente ne hanno bisogno. Prima di fare qualsiasi totale bisogna tenere a mente questo fatto. Il motore del Salone non è il commercio, generalizzando, è passione e necessità. Inizio con il dire un’ovvietà: non è stato una rivoluzione. Piuttosto rappresenta – da diverse edizioni – un rinnovamento graduale e costante. Continue esplorazioni nel modo di intendere, parlare e fare letteratura.

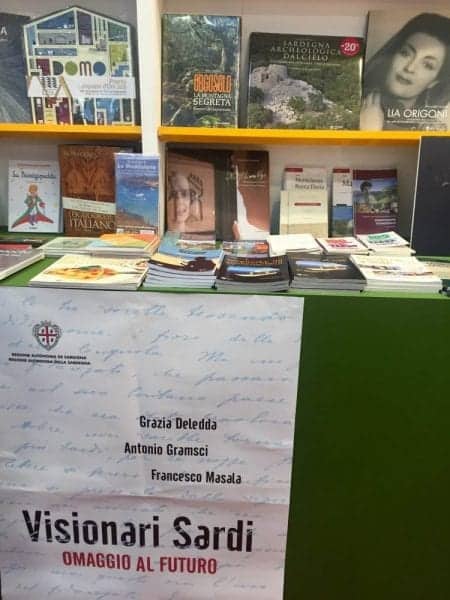

Innovare è rischiare, nella letteratura come in tutti i campi, non è cosa semplice. È, d’altronde, difficile resistere al cambiamento imposto dai tempi e dal mercato. In questo senso il Salone del Libro riflette il panorama editoriale proponendo, in aggiunta, visioni (“Visioni”è stato anche il tema di quest’anno) coraggiose. Desiderio (e necessità) di un cambio di regole, anche per trovare nuovi giocatori. In questo clima di speranza, incoraggiato anche dagli ultimi dati Nielsen diffusi dall’Aie che testimoniano una lieve crescita dei profitti (+0,1% nel 2015), si contrappone la “questione” Mondazzoli. Un monopolio facilmente intuibile che spaventa il settore. Una fusione di società, come spesso accade, che già autonomamente indebitate ottengono nuova liquidità dalle banche. Un economista potrebbe commentare la speculazione io invece mi chiedo: quanto di quel gettito sarà realmente investito nel futuro del libro?

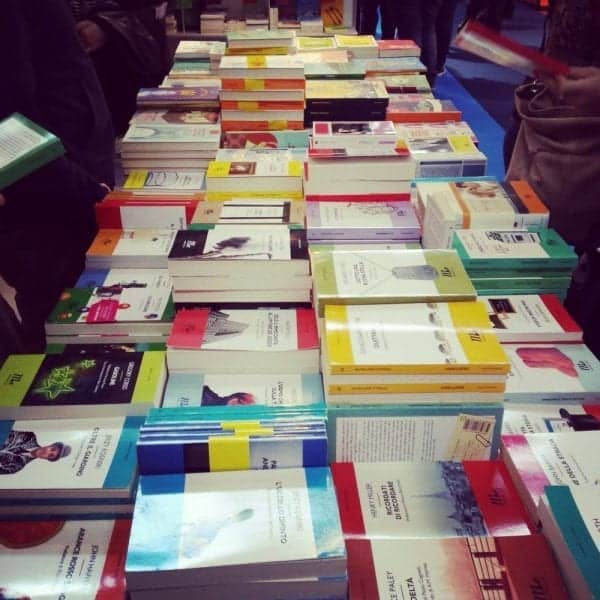

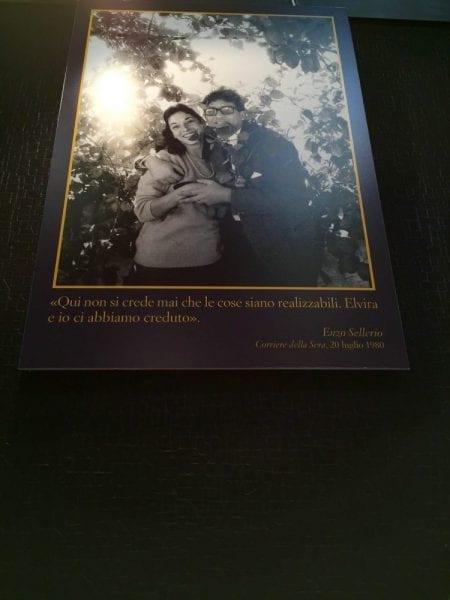

Cosa c’entra con il Salone? È stato un argomento tra operatori del settore e davanti agli occhi di tutti quelli che sono passati allo stand Laterza. Dovrebbe essere rivista più di una condizione operativa e commerciale, stando a quanto esprime l’editore Laterza in una lettera aperta al Garante della Concorrenza e del Mercato Pitruzzella. Lettera seguita, giusto una settimana fa, da una petizione su change.org. Che garanzie di sopravvivenza ha la piccola e media editoria? Al momento nessuna, è libera di fare cose eccezionali per sopravvivere o di morire come gli pare. Il Salone del Libro, che include la cornice del salone OFF, rappresenta una boccata d’aria in vista di tanta apnea. Longanesi diceva che non è la libertà che manca ma mancano gli uomini liberi, penso che la musica sia la stessa per le opportunità (soprattutto in un Paese come il nostro che non investe sul libro): le opportunità non mancano, manca un’opportunità per tutti.

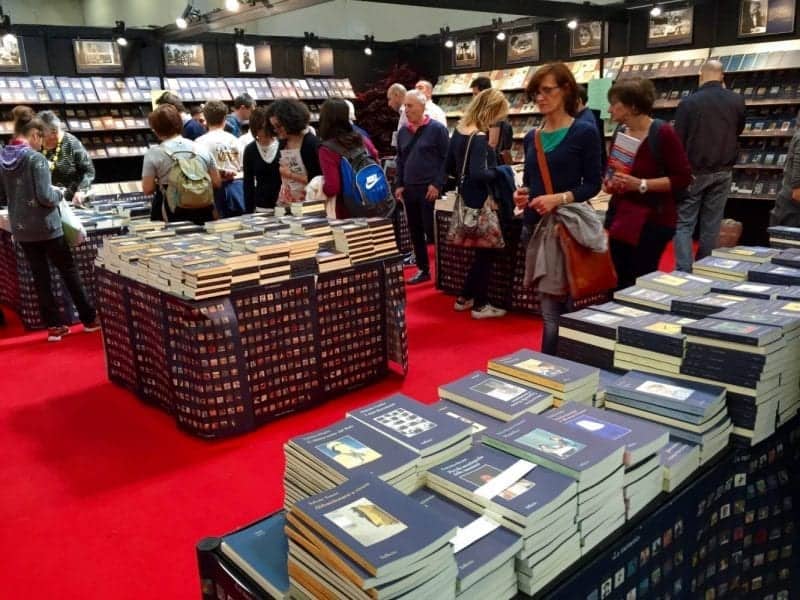

Ma veniamo al punto: voi volete sapere le mie opinioni sul XXIX Salone del Libro. Premetto che le mie opinioni non riguardano tutto il Salone (che non ho avuto il tempo di visitare) ma soltanto ciò che ho toccato con mano. Un programma ricco, come sempre, e un poco inferiore qualitativamente ad altre edizioni sia per i progetti e l’innovazione delle startup (nell’area Book to the Future), qualche laboratorio non propriamente nuovo (più una sorta di riciclo) sia per la caratura degli ospiti (a livello internazionale decisamente insufficiente).

L’ordine si ottiene attraverso una buona pianificazione e organizzazione, è stato un Salone no stress per i visitatori e gestito serenamente dagli espositori. Ordinato. Evidenti invece i problemi di logistica: servizi igienici non adeguati al numero dei visitatori, pochissimi posti a sedere (mangiare in piedi non è il massimo se devi trascorrere tutta la giornata in piedi), e più in generale difetta di tutta una serie di elementi pratici che potrebbero renderlo un luogo accogliente.

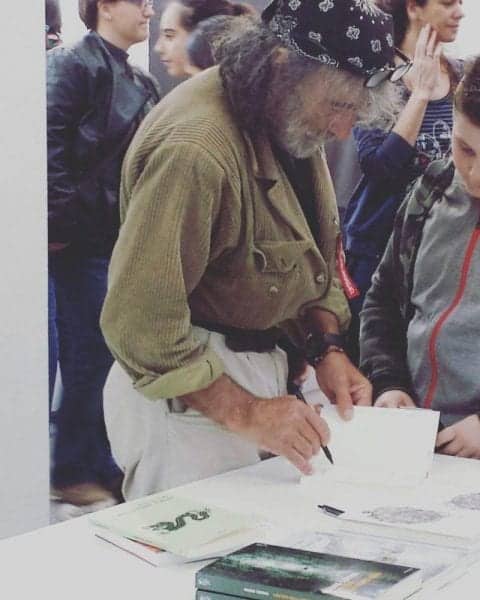

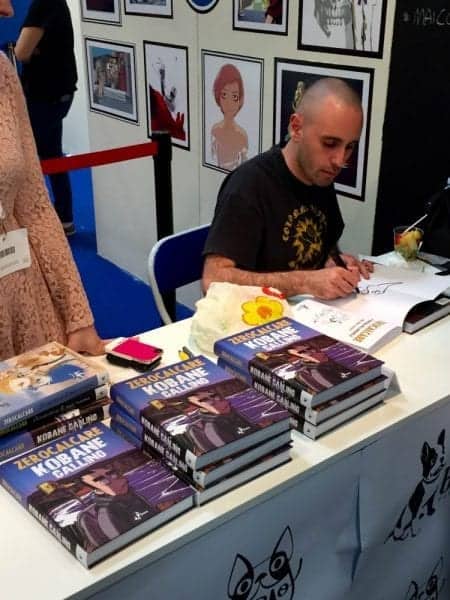

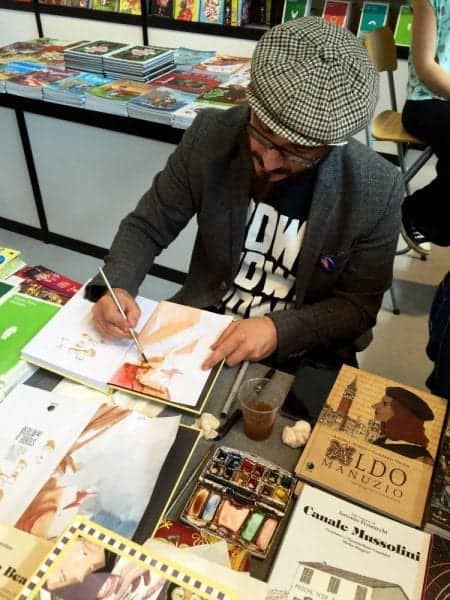

Cosa mi è piaciuto di quello che ho visto? Togliendo le star fotografate negli stand dei principali editori e l’equilibrio conservatore di alcuni marchi storici (che equivale a staticità) salvo l’entusiasmo di alcuni espositori come Tunué, De Agostini, la giovane Nave di Teseo, per citarne alcuni. In questo aspetto è stata evidente la differenza tra i “grandi” e i cosiddetti “piccoli”. Prezioso l’apporto della Rai che ha ospitato nel suo spazio incontri davvero interessanti e per questo molto seguiti. Tra i big del fumetto l’immancabile maratona di Zerocalcare (non so se abbia fatto pausa pranzo o abbia ininterrottamente firmato le copie di Kobane Calling!) e l’esposizione della Bonelli accompagnata quotidianamente da storici illustratori con firma copie (ho visto Corrado Roi). Per la letteratura di gaming segnalo Multiplayer Edizioni (bella anche dal vivo!) che sta aprendo anche al fantasy e al romanzo storico con titoli “sperimentali”, una scommessa davvero interessante. Mi è piaciuto vedere molti ragazzi giovani, quasi esclusivamente un pubblico femminile (che guarda caso è anche la forza dell’editoria, economicamente parlando). Purtroppo poche scolaresche. Sarà necessario un impegno del Ministero volto alla sensibilizzazione di insegnati e dirigenti scolastici?

Mi fermo qui. E lo faccio per offrirvi un punto di vista diverso, ovvero quello di un libraio D.O.C che ha più di 25 anni di esperienza. Si chiama Patrizio Zurru, è una cara persona e poi chissà perché quando parla di libri dice sempre cose sensate.

Patrizio spiegami una cosa: con che occhi osserva il Salone del Libro un libraio che lo visita ogni anno?

Adesso erano due anni di assenza, il Salone cominciava a prendermi a noia, sempre uguale, quindi questa volta ho provato a guardarlo come fosse la prima volta. E ho notato che i piccoli e medi editori hanno più grinta, fanno cose e allestiscono in modo che le loro proposte vengano immediatamente notate.

Puoi spiegarci in breve il ruolo del Salone OFF e raccontare qualcosa che ti è piaciuto del “tuo” Salone OFF?

Decontestualizzare le presentazioni, toglierle dal Salone, aiuta a offrire una proposta anche alle persone che amano i libri e la lettura ma non hanno voglia di subire e percorrere la grande nave da crociera con tutte le sirene che ti richiamano e ti distraggono. L’evento off che come Satellitelibri Romasecretstore abbiamo organizzato al Chave 1890 Arredamenti, di Andrea Sacco, offriva un percorso legato a tematiche sociali. È andato bene, a noi è piaciuto e anche a chi ha partecipato. In più c’erano le degustazioni preparate da Fabio Mendolicchio (Kitchenmonamour).

Qual è stata la più grande innovazione dell’edizione di quest’anno secondo te? Se c’è stata.

Non parlerei di innovazione, ma di alcune novità, che guarda caso son venute dalle idee di una casa editrice indipendente, Exorma, con i due format “librai in stand” e “editori in scambio”. Sono riusciti a far toccare con mano le reti create da librai e editori, e le potenzialità che sono in grado di esprimere.

Cosa di ciò che hai visto ti ha toccato, umanamente e/o come amante dei libri?

La modestia di alcuni autori e editori anche grandi, la loro disponibilità al dialogo e il tempo che ti dedicavano nonostante il caos e le lancette dell’orologio che al Salone scorrono a una velocità sorprendente.

Ora la domanda più seria: conosci un editore che non abbia usato negli inviti la parola “kermesse?”. Lo sto cercando per assegnare il premio speciale “Al Salone ingegnosi”.

Exorma, già detto. E per questo ringrazio Silvia Bellucci, del loro ufficio stampa.

Come cambierebbe il Salone (non ce ne voglia Giovanna Milella) con Patrizio Zurru come Presidente? Sarebbe più vicino ai lettori o più vicino agli editori?

Ma quando mai, per gestire una nave da crociera come il Salone bisogna essere ammiragli, non semplici rematori. Non lo farei mai.

E per finire: quest’anno il Salone ha registrato un’affluenza maggiore (+ 4%), oltre le aspettative. Quindi ci sono indubbiamente delle cose che funzionano bene. Cosa non cambieresti tra ciò che è stato fatto finora?

Non credo mai ai dati entusiastici rilasciati a manifestazioni appena concluse. In genere attendo un po’ di tempo. E i commenti di chi il salone lo ha vissuto dall’inizio alla fine, dall’allestimento allo smontaggio.

Il titolo di questo articolo riassume la mia idea del Salone del Libro 2016. Con gli occhi resto fermo sulla parte “il futuro del libro”. Fa da coda al titolo e a questo articolo ma per me è un punto di partenza. Ogni giorno. Pensiamo al futuro del libro.

E poi soprattutto andiamo a prendercelo.