Ho scoperto Gesualdo Bufalino recentemente quando mi sono imbattuta, per caso o per fortuna, in uno dei suoi scritti più famosi Diceria dell’ untore. Ciò che mi ha sedotto della scrittura di Bufalino è la prosa ricca, aulica, quasi barocca e incline alle sottigliezze e sfumature contenutistiche e linguistiche. Del resto da uno scrittore come Bufalino, provvisto di una cultura multiforme e sterminata non ci si può aspettare nulla di diverso. In ogni caso qualche cenno biografico può essere utile per comprendere pienamente questa personalità del tutto singolare all’interno della temperie culturale della seconda metà del Secolo Breve.

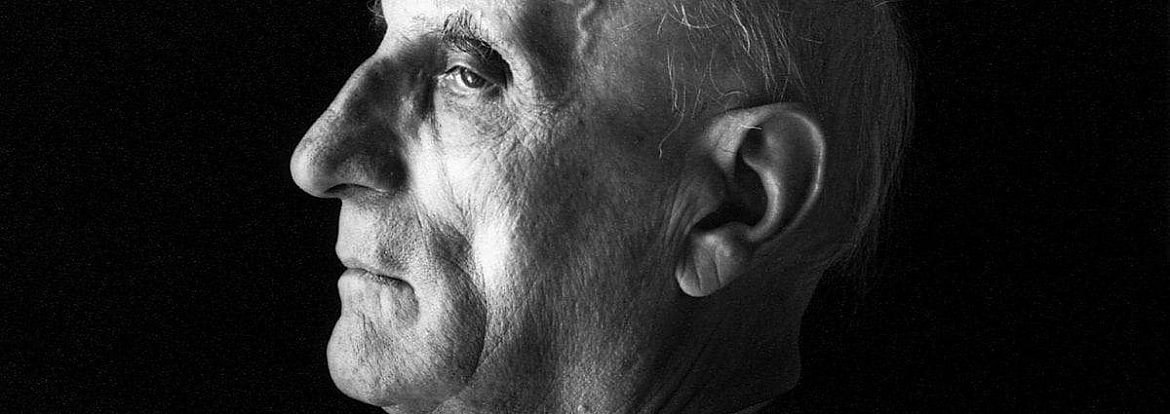

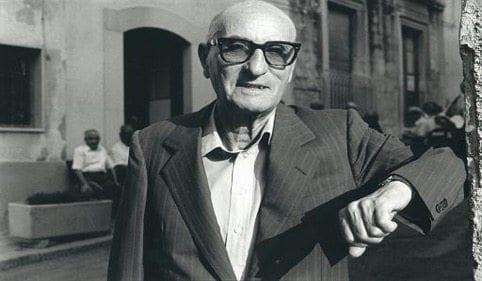

Nato a Comiso, in provincia di Ragusa, Bufalino viene a contatto con la letteratura precocemente, già dai primi anni del liceo. Iscrittosi alla facoltà di Lettere , sarà costretto ad abbandonare gli studi per dedicarsi al servizio militare. Ammalatosi di tisi , verrà accolto in un sanatorio, esperienza dalla quale ricaverà Diceria dell’untore. Si tratta di una personalità schiva e molto riservata- come testimonia il fatto che non si sia mai allontanato dalla Sicilia- tanto che i suoi scritti saranno pubblicati soltanto a partire dal 1978, quando Leonardo Sciascia lo spronerà a rendere note le sue opere.

Al di là del dato biografico, a mio avviso si è davanti a uno scrittore provvisto di grande sensibilità umana e soprattutto attento a delle esigenze formali. Di fatto il nucleo centrale della poetica bufaliniana è costituito dalla parola. Parola, dunque, che attraverso una continua innovazione, diventando scrittura, assume una valenza quasi terapeutica contro l’oblio, la morte e il silenzio che annientano la vita dell’uomo. Si può parlare a buon diritto di una prosa curata nei minimi dettagli, dal gusto borrominiano, con una scelta di termini che mira alla concinnità del discorso.

A proposito di questo mi pare doveroso citare ciò che Bufalino scrive in un noto saggio, Cere Perse:

“La parola è anche un giocattolo, il più serio, il più fatuo. Il più caritatevole dei giocattoli adulti”.

Dal punto di vista tematico e contenutistico si posso trovare al pari dello stile diverse originalità che non sono comunque slegate da archetipi illustri. A questo proposito si possono prendere in considerazione tre temi fondamentali: amore, memoria e rapporto con Dio. La grande originalità dello scrittore comisano, consiste nell’aver intrecciato tra loro questi percorsi, che non vengono considerati come unità a se stanti ma in rapporto l’uno con l’altro come se non potessero esistere come entità indipendenti.

L’amore, da sempre considerato sotto un duplice aspetto come forza che innalza o degrada fino alla perdizione. In Bufalino assume la sfumatura di “commedia di inganni”, un’illusione perpetua che non porta nient’altro che sofferenza e dolore davanti alla consapevolezza che non vi è niente di più forte del tempo, grande distruttore, e della morte. A questo segue la tematica della memoria che assume una doppia valenza: come rievocazione del reale, vero e proprio rimedio contro l’oblio e lo scorrere del tempo (“ Chi verrà ricordato non morirà mai veramente”) e come finzione.

Sempre su questa dialettica che oppone realtà e finzione, si colloca il rapporto con Dio, definito dallo stesso Bufalino come un cristianesimo ateo e tremante, non perché si tratti di timore, quanto perché Dio è “ossimoro degli ossimori”, illusione rasserenante di cui l’uomo, che non è padrone del proprio destino, necessita per vivere.

Concludendo, Bufalino può essere considerato uno scrittore controcorrente a tutti gli effetti all’interno della temperie letteraria del Secolo Breve, non soltanto per la sua sensibilità verso tematiche già trattate che vengono rinnovate profondamente, ma soprattutto per la sua attenzione, oserei dire quasi maniacale nei confronti della parola scritta che è specchio del reale e dei sentimenti umani.

Maria Romeo

[amazon_link asins=’8845281698,8845257843,8845291502,8835942020,B00PFWTI74,B00PG1H65U,8845246337′ template=’ProductCarousel’ store=’leggacolo-21′ marketplace=’IT’ link_id=’a0635f8d-5ce6-11e7-aee8-a702fa67dd5f’]