Quante volte durante la lettura di un libro ci siamo chiesti come l’autore sia riuscito a immaginare particolari così fantasiosi? A descrivere, o a creare intrecci di trama inconsueti, allo stesso tempo quasi veri e quasi impossibili e a presentarli con naturalezza. Merito dell’estro e della creatività ma… è tutto qua? Esiste un filo che lega la vita privata dello scrittore alle sue storie? Quanto c’è dell’autore (vita, personalità, esperienze) nel libro che abbiamo tra le mani? Non esisterebbe una risposta definitiva neppure chiedendo agli autori stessi. La misura delle cose, il condizionamento, la necessità di adattare, i punti di vista, sono tante le variabili che rendono una storia ciò che è, unica e affascinante per i lettori e, al contempo, “personale” e ricca di collegamenti invisibili per l’autore. Una cosa è certa, aver modo di conoscere i particolari, quei piccoli particolari che sono scintilla per una nuova storia ci appassiona sempre.

Quanto c’è dell’autore nel suo libro?

Questo è un vero tormentone infinito, la domanda indispensabile che ogni giornalista e blogger sente di dover porre all’autore. Un esercito di curiosi, lettori, critici, giornalisti, librai, persone che in qualche modo orbitano attorno all’autore si aspettano una risposta. Curiosità legittima, o forse no. Punti di vista. Ogni autore ha un suo modo di relazionarsi rispetto al quesito a seconda di quanto reputi privata la sua fonte (o i meccanismi) di ispirazione. Qualcuno vi è attaccato gelosamente, qualcun altro lo reputa un normale aspetto della vita colto al volo e fermato su pagina, così banale all’origine, da poter essere svelato. Una sorta di bruco che diventa farfalla. Il passaggio e l’evoluzione ci tengono tutti attenti. Affascinati. Ma anche la tattica delle risposte vaghe finisce per sollevare dubbi, un “nulla” appena accennato può incatenare maggiormente i lettori al libro. Per quale motivo la risposta non dovrebbe essere anche un po’ marketing?

Episodi e particolari che hanno ispirato grandi romanzi

La letteratura è ricca di esempi che dimostrano come anche una piccola scintilla possa mettere in moto un processo creativo nella mente di chi scrive, può trattarsi di un evento o di una suggestione. Impossibile non citare è Stephen King, che in più di una occasione ha riferito di aver attinto dalla quotidianità per costruire le trame dei suoi libri. Prendiamo Shining, ambientato all’Overlook Hotel, l’idea parte da un soggiorno di King e consorte allo Stanley Hotel di Colorado. I due alloggiarono nella stanza 217, stanza a detta degli albergatori disturbata da presenze maligne. Era il 1974, proprio in quella stanza King sognò suo figlio alle prese con un tubo di fuoco che tentava di ucciderlo. Tre anni dopo King pubblicherà appunto Shining, capolavoro che lo avvicina decisamente al genere horror, di cui è diventato senza ombra di dubbio uno dei massimi esponenti.

Nel caso del suo Pet Sematary, che narra di un padre che seppellisce suo figlio in un cimitero di animali da compagnia, l’autore invece fu ispirato da un cimitero per animali domestici in cui seppellì il suo gatto. Ma forse vi interesserà sapere che lo stesso capolavoro It è legato a una vicenda reale. Siamo nel 1978, King rimasto per strada in panne cammina per chilometri alla ricerca di un meccanico. Durante questa scarpinata lo scrittore nota un vecchio ponte di legno che gli ricorda una leggenda di un troll che viveva sotto un ponte. Un guasto, una casualità, un ricordo, connessioni: ed ecco la prima idea per la stesura di un grande libro. Anche le storie altrui possono essere uno spunto. È il caso di Dostoevskij e il suo Delitto e Castigo. Mentre l’autore si stava documentando sull’impatto dell’alcolismo sulla vita sociale si imbatté negli scritti e appunti privati di un autore francese un po’ particolare: particolare perché l’autore di poesie e racconti era anche un assassino, o meglio lo era stato, prima di essere giustiziato.

Nel caso del suo Pet Sematary, che narra di un padre che seppellisce suo figlio in un cimitero di animali da compagnia, l’autore invece fu ispirato da un cimitero per animali domestici in cui seppellì il suo gatto. Ma forse vi interesserà sapere che lo stesso capolavoro It è legato a una vicenda reale. Siamo nel 1978, King rimasto per strada in panne cammina per chilometri alla ricerca di un meccanico. Durante questa scarpinata lo scrittore nota un vecchio ponte di legno che gli ricorda una leggenda di un troll che viveva sotto un ponte. Un guasto, una casualità, un ricordo, connessioni: ed ecco la prima idea per la stesura di un grande libro. Anche le storie altrui possono essere uno spunto. È il caso di Dostoevskij e il suo Delitto e Castigo. Mentre l’autore si stava documentando sull’impatto dell’alcolismo sulla vita sociale si imbatté negli scritti e appunti privati di un autore francese un po’ particolare: particolare perché l’autore di poesie e racconti era anche un assassino, o meglio lo era stato, prima di essere giustiziato.

Questo “incontro” con il tale Lacenaire attraverso i suoi scritti postumi fu molto utile all’autore nella stesura del suo personaggio Raskolnikov, che emula in qualche modo alcuni crimini proprio di Lacenaire.

A dare il la a una storia può essere anche il condizionamento, scrivevo prima. Perché anche il momento, il luogo in cui ci si trova possono ispirare un romanzo.

Frankenstein di Mary Shelley nacque grazie a una concatenazione di eventi, pensate, anche legati al clima. L’autrice in The Life and Letters of Mary Wollstonecraft racconta che a causa dell’eruzione del vulcano Tambora in Indonesia del 1861, eruzione che aveva imbiancato di cenere anche la Svizzera in cui la Shelley si trovava per la scrittura del romanzo e che aveva reso quell’estate umida e piovosa spesso ci si doveva trattenere in casa. Per passare il tempo frequentava regolarmente la biblioteca della villa in cui era ospite, proprio lì trovò alcuni volumi di storie di fantasmi, tradotti dal tedesco al francese. ”Proviamo a scrivere una storia di fantasmi”, propose Lord Byron. Nacque l’immortale Frankenstein.

L’ispirazione: antidoto al blocco della creatività

Qualche anno fa in una intervista a David Mitchell gli chiesi quale fosse stata l’intuizione che gli permise di pensare alla storia del suo bellissimo romanzo I custodi di Slade House. Mi disse:

Un giorno stavo camminando proprio in quella strada e ho pensato che fosse una delle strade meno caratteristiche possibili dal punto di vista narrativo. Avevo in mente una successione di storie e questo era uno dei posti al mondo che meno si prestava alla narrazione. Così ho pensato di aprire qualcosa, una fessura, per andare andare oltre la quotidiana normalità di una strada inglese qualsiasi. È stata una sfida e l’ho accettata.

Una passeggiata. Dettagli, spiragli che si aprono.

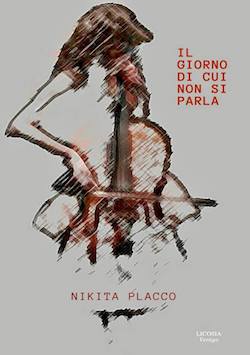

Recentemente invece ho avuto modo di conversare, sempre riguardo all’ispirazione vitale per chi scrive, con l’autore Nikita Placco il quale richiama, in parte, questo tema nel suo libro Il giorno di cui non si parla.

Recentemente invece ho avuto modo di conversare, sempre riguardo all’ispirazione vitale per chi scrive, con l’autore Nikita Placco il quale richiama, in parte, questo tema nel suo libro Il giorno di cui non si parla.

L’autore spiega l’ispirazione come un fenomeno rabdomantico che consiste nella captazione di “radiazioni” o meglio onde che – più che dal sottosuolo – arrivano da una dimensione ultraterrena, nel senso di al-di-là della tangibilità del quotidiano. Si tratta di una specie di arte divinatoria come lo stesso autore afferma nel romanzo “Scriviamo sempre di quello che accadrà, mai di quanto già successo. Anche se non lo sappiamo. La narrazione è esercizio di profezia, più che di autobiografia. Scrivere è, invero, atto profetico”, che scatena l’immaginazione trovando solo occasione o spunto magari in un particolare dettaglio della realtà: un individuo, una scena o uno scorcio inanimato.

In questo caso più che essere legata al vissuto personale, come nel caso di altri autori, la sua narrazione si nutre di suggestioni e intuizioni – attraverso percettori naturali di intensità di vita – che poi vengono rielaborate e trasposte in una maniera completamente simbolica attraverso un esercizio di rifrazione. In particolare verso gli stati emotivi. In Il giorno di cui non si parla Nikita Placco non racconta fatti veri, ma tratta di cose che conosce.

Piccole pepite di verità in una trama di pura finzione per dare alla narrazione la sapidità che solo la realtà sa dare: per un risultato più verosimile possibile e aderente alla vita vera. Un campo sintetico in cui i personaggi giocano una partita assolutamente autentica. Il protagonista di questo romanzo, Rodolfo, vivrà il blocco della creatività, pur avendo la certezza di dover scrivere l’Opera della sua vita. Leggendo la storia scoprirete che i motivi non sono affatto scontati, forse perché siamo “figli di altre storie”. Non così indipendenti gli uni dagli altri come ci piace pensare.

Il mistero dell’ispirazione è per pochi, per chi sa cogliere le piccolezze intuendo la loro grandezza.