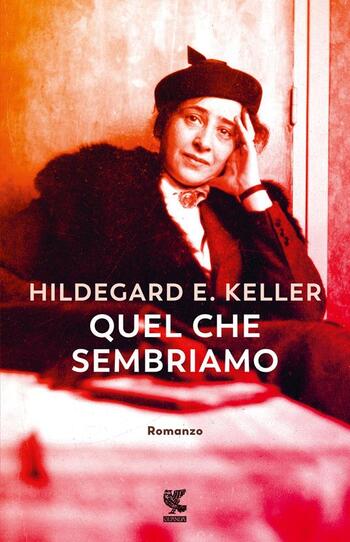

Titolo: Quel che sembriamo

Titolo: Quel che sembriamoAutore: Hildegard E. Keller

Pubblicato da Guanda - Marzo 2023

Pagine: 528 - Genere: Biografico

Formato disponibile: Brossura, eBook

Collana: Narratori della Fenice

ISBN: 9788823531413

ASIN: B0BZ8W6F3X

📗 Acquista scontato su ibs.it

📙 Amazon (spedizione gratuita)

📗 eBook su ibs.it

📙 Versione Kindle

📗 Trovalo usato

✪ Le recensioni dei lettori su Goodreads

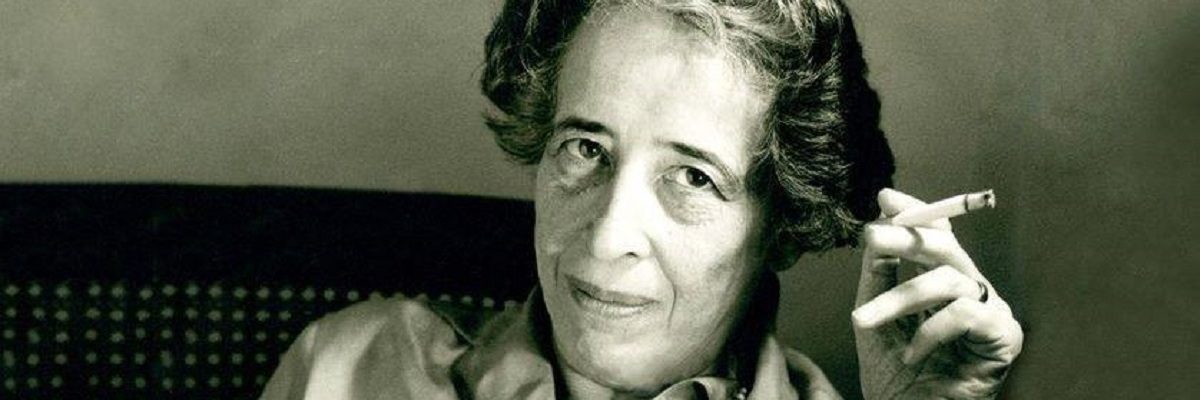

Nell'estate del 1975, Hannah Arendt vola per l'ultima volta in Svizzera, desiderosa di trascorrere le vacanze in un villaggio ticinese per scrivere il suo ultimo libro. Durante questo periodo, riflette su un suggestivo viaggio a ritroso, che parte da New York nel 1941 e dura un'intera vita, affiancata dai suoi importanti interlocutori di pensiero. Da amici ad amanti, da docenti a giornalisti, riviviamo i molteplici ruoli della sua esistenza, inclusa la controversa esperienza durante il processo contro Adolf Eichmann. Il libro "La banalità del male", nato da questa esperienza, la porta sotto i riflettori dell'opinione pubblica, obbligandola a pagare un prezzo mai previsto. Questa storia, raccontata da Hildegard Keller, rivela una protagonista di irresistibile vitalità, narrata con delicatezza e confidenza, conquistando i cuori dei lettori.

Mi ha insegnato a distinguere le cose, il massimo che ci si può augurare. Sa, per noi studenti, all’epoca, l’oggetto dell’insegnamento era abbastanza indifferente, ma non il pensiero. Ancora oggi è un fatto raro, nelle università perché si lavora sempre su qualcosa o qualcuno. Chi pensa, diceva Heidegger, non sta sopra le cose ma ci entra dentro. Il pensatore è nel cuore delle cose.

Hildegard Elisabeth Keller ha scelto di raccontare in qualche modo la vita di Hannah Arendt scegliendo la via del romanzo, per evitare che una biografia risultasse monotona e di difficile interpretazione. La scelta non comune le ha permesso di entrare nel personaggio e di apparire attraverso di lei, ma chi non conosce la storia di Hannah può faticare a comprenderne il pensiero. Trovo fondamentale approcciare questo romanzo solo dopo aver letto le opere della famosa filosofa e politologa, in altri casi sarà faticoso seguire la narrazione.

Quel che sembriamo alterna con periodicità momenti attuali al passato: Hannah si trova a Tegna, in Svizzera, alla fine dei suoi giorni. La sua scomparsa avverrà qualche mese dopo a causa di un infarto, non a caso la donna parla spesso anche dei suoi problemi cardiologici e il dottor Cox diventa un personaggio anch’esso conosciuto e mescolato con gli altri più o meno celebri, e nello stesso tempo si trova alla fine degli anni ‘40 a Manhattan con il secondo marito Heinrich e a Gerusalemme come inviata del “New Yorker” nel 1961 al processo di Adolf Eichmann. L’andirivieni fra presente e passato non agevola la lettura densa di materiale filosofico e non favorisce la fluidità del discorso.

D’altronde il ricco lavoro di Hannah non si riesce a condensare nei suoi ricordi e la scrittrice stessa immedesimandosi in essa non riesce a mostrare la completezza della donna. Nel 1975 Hannah appare stanca, quasi burbera e malinconica, con ancora quella voglia di interrogare chi incontra, meravigliandosi, affranta per la perdita del marito si rifugia nel ricordo, e qui affiorano in maniera convulsa esperienze e sensazioni, incontri con Karl Jaspers, vicende amorevoli con Heinrich, lezioni accademiche e dettagli processuali. Emerge la questione sul totalitarismo e l’antisemitismo, il problema ebraico e la presunzione di affermare che il male perpetrato da Adolf Eichmann fosse non solo “banale”, ma soprattutto “morale”, frutto di una vita repressa dal senso del dovere e del lavoro.

Non si aspetti niente di più spettacolare dell’imperativo categorico, giusto per avvisarla. Adolf Eichmann ribadiva instancabilmente di avere compiuto il proprio dovere e di non avere fatto altro che eseguire degli ordini. Ma nell’interrogatorio con la polizia, aveva affermato con molta enfasi di avere seguito per tutta la vita i precetti morali di Kant.

La scrittrice forse prova a chiedersi chi sia davvero Hannah come in un dialogo interiore, ma chiedersi chi sia stata implica l’aver compreso appieno la distinzione fondamentale fra l’imperativo essere e fare, fulcro di tutto il suo pensiero, per questo motivo sul finire si resta soggiogati dalla poesia dell’insieme e con ben poche informazioni in mano; in lei prende parte il dramma di amare il nazista in quanto filosofo e odiarlo per quanto carnefice, una lotta che si riscontra nell’amore per Heidegger da cui lei cerca di allontanarsi, ma che poi ritorna preponderante nelle sue considerazioni finali.

Nel romanzo viviamo quella che si può definire la quiete del pensiero, alla stregua di una ninna nanna, ci si sente nella culla di un’epoca speciale, tra la psicologia di Jung e la riscoperta di Socrate, qui fanno capolino le domande esistenziali e la netta distinzione tra imprevisto, pensiero ed esperienza personale.

Barbara che l’assiste nei suoi brevi viaggi svizzeri non è altro che la studentessa ideale colei che Hannah avrebbe voluto e colei che Hannah è altresì stata, con la sua fervida immaginazione e la capacità di domandare, le loro conversazioni tracciano e sintetizzano la volontà di comprendere ciò che accade, se gli avvenimenti siano provocati dalle nostre azioni oppure dalle azioni degli altri.

Non esiste un epilogo alla storia, ma unicamente un flusso più o meno disomogeneo dell’io di Hannah, nel suo corpo e nel suo insegnamento, nella sua formazione e nella sua dimensione pubblica e privata, un disordine di emozioni frutto di una costante lacerazione dell’identità trasformata dalla durezza delle circostanze vissute.

Chi, se non coloro tra voi che hanno subito una grave perdita, potrebbe testimoniare che la nostra forza va al di là della nostra disgrazia, che privati di molte cose sappiamo risollevarci, che sappiamo vivere pur essendo stati delusi, e senza inganni. Credo che all’uomo sia concesso un tipo particolare di orgoglio – l’orgoglio di colui che nell’oscurità del mondo non si arrende e non smette di cercare la giustizia.

Approfondimento

Ciò che risulta evidente leggendo Quel che sembriamo è l’urgenza del passato, come se Hannah potesse sparire senza il suo passato, come se il presente così come proposto fosse futile, la paura di affondare in un luogo temporale differente che non appartiene agli insegnamenti ricevuti, una profonda sensazione di scomparsa e di qui la fatica e l’insistenza di recuperare le poesie scritte, i discorsi avvenuti, le occasioni vissute in una retorica della vita activa.

The past haunts us, ladies and gentlemen.

Certo, certo, il passato ci perseguita. Ci dà la caccia. Non ci lascia tregua finché siamo seriamente intenzionati a restare al mondo così com’è diventato nel frattempo. Il passato ci dà la caccia confinandoci in questo nostro mondo, e da nessun’altra parte. È questo di fatto il suo compito.

Nausicaa Baldasso