Durante gli ultimi decenni del Novecento, il panorama poetico non poteva essere facilmente classificato in tendenze o correnti organizzate ed esplicitamente elaborate. La situazione era fluida e in costante trasformazione, soprattutto all’inizio del nuovo millennio. Questa fluidità può essere riscontrata, se ci fate caso, anche nelle antologie che hanno cercato di raccogliere la produzione poetica italiana degli ultimi anni.

Un aspetto significativo e distintivo per chi si occupa di poesia contemporanea è la crisi della critica che si è manifestata a partire dalla metà degli anni Settanta. Dopo l’era della poesia dell’impegno negli anni Cinquanta e Sessanta, seguita dalla neo-avanguardia e dal formalismo, la poesia si è liberata dal peso del giudizio critico e autocritico. È iniziata una stagione di “democrazia poetica”, quasi una liberalizzazione necessaria contestata da alcuni, in cui essere poeta sembrava un diritto da difendere. Questo ha portato alla diffusione di poeti di ogni genere che nessuna antologia o valutazione avrebbe potuto mai abbracciare completamente.

Questa crisi della critica è stata accompagnata anche dalla profonda trasformazione dell’industria editoriale in un’impresa di marketing di massa che non ha coinvolto solo la poesia. Le scelte editoriali e il lavoro degli uffici stampa hanno acquisito un’influenza molto maggiore rispetto a quella dei critici. La critica, in generale, si è abbassata al livello dell’ “opinionismo” e degli scambi di favori e influenze tra colleghi, allontanandosi definitivamente dalla poesia a partire dagli anni Ottanta.

I poeti che hanno esordito dagli anni Settanta in poi condividono il fatto di venire “dopo”, di essere sopravvissuti e di appartenere a un’intera altra storia e a un diverso Novecento rispetto ai poeti più anziani, ma ancora attivi in quegli anni (solo per citarne alcuni: Montale, Pasolini, Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Caproni, Giudici, Rosselli).

3 libri di poesia da leggere

.

.

Separata dalla critica, la poesia fiorisce liberamente, senza organizzazione, senza aderire a poetica militanti o progetti letterari. Di conseguenza, emergono casi singolari degni di attenzione, ma isolati e confinati in una sorta di ghetto specialistico in cui la poesia si è rifugiata. Si affaccia un nuovo tipo di poeta: il poeta di fede, come lo definisce Berardinelli, che “crede fermamente nel valore immutabile e permanente della poesia”.

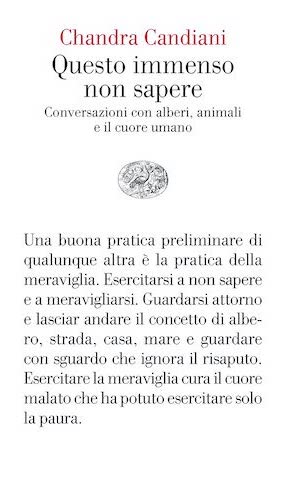

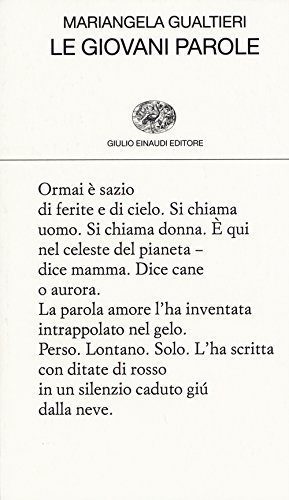

Recentemente vi abbiamo segnalato La danza dell’ispirazione di Chiara Fontana tra le letture più valide e “robuste” che abbiamo letto quest’anno. Un omaggio alla poesia e all’amore che tiene stretta la vita intorno a noi e un richiamo alla lentezza. Interessante anche Questo immenso non sapere di Chandra Candiani. La meraviglia è al centro del suo progetto letterario, con il richiamo all’esigenza di esercitarsi a non sapere così da poter poi guardarsi attorno e meravigliarsi molto di più. Ardentemente delicato, vero in modo disarmante. Un’altra esperienza letteraria da fare è la lettura di Le giovani parole di Mariangela Gualtieri. Molto amato, scritto con uno stile semplice ma ricchissimo di risonanze letterarie che lo impreziosiscono è un ascolto alla vita connessa a ogni forma della natura. Sempre più essenziale. È sufficiente cliccare sulle copertine qui sopra per leggere più dettagli.

In questo contesto, quale ruolo svolge Internet? Grazie a Internet, oggi chiunque può sentirsi un po’ critico e può esprimere la propria opinione personale su un blog letterario o crearne uno proprio. Nella massa c’è anche una presenza di bravi critici, dottorandi, insegnanti, docenti universitari e scrittori che operano in buona fede e conducono un dibattito critico onesto, cosa ormai difficile nelle pagine culturali dei giornali. Tutto si confonde appunto nel fluire di informazioni e bit, diventa sempre più indefinito e frammentato, precario e minacciato.

Ma questo è il futuro e qualcosa è destinato a restare, molto più che un tempo. Tra critica ridimensionata e condivisione facilitata lo scenario della poesia contemporanea cambia. E dovrebbe farlo anche la nostra percezione che precede poi l’interesse che ci spinge a visitare i generi letterari. Viviamo dentro a una transizione indispensabile per la crescita della cultura nazionale anche se inevitabilmente sta lasciando qualcosa per strada. Un cambiamento epocale che favorisce le contaminazioni fra produzione colta e popolare e che racconta se stesso. Nel perimetro del presente la critica individuale di questo racconto riempie il mondo di voci diverse unite da bisogni e desideri comuni.